Le jeudi 08 juin 2023 à 20h30

Nos Ailes Brûlent Aussi

Myriam Marzouki

MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis / Compagnie Du Dernier Soir

Présentation

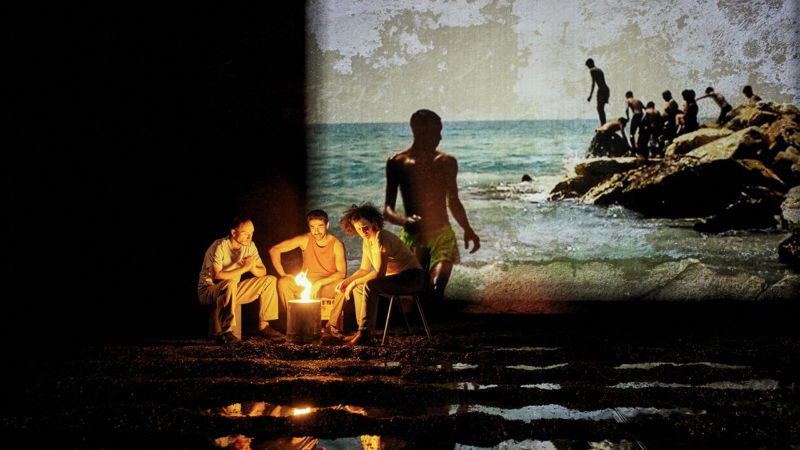

2010. Le corps immolé de Mohamed Bouazizi s’embrase et précipite la Tunisie dans un processus révolutionnaire, symbolisé par l'injonction : « Dégage ! ». Par une dramaturgie qui croise la parole et le langage expressif des corps, dans une écriture scénique très visuelle, Nos ailes brûlent aussi narre l’histoire de ce que devient une révolution dans la période qui suit le renversement de la dictature.

Dans ce spectacle, Myriam Marzouki se saisit des émotions multiples et contradictoires engendrées par le processus exceptionnel qu’est le changement de régime politique dans une société. La double partition, textuelle et gestuelle, est aussi une partition rythmique réglée sur les différents temps du cours des événements qui font l’Histoire : l’effervescence révolutionnaire, la liesse et l’enthousiasme des débuts mais aussi la tentation du retour en arrière, le désarroi et la désillusion.

La matière documentaire est transformée vers une narration ouverte, subjective et sensible, de cette période faite de transformations intimes et de mouvements collectifs et raconte avec une justesse poignante le passage incertain et toujours fragile de la dictature à la démocratie.

Entretien avec Myriam Marzouki

Propos recueillis par Tony Abdo-Hanna en mai 2022

À quoi fait référence le titre Nos ailes brûlent aussi ?

La révolution en Tunisie commence par le fait que quelqu'un brûle, Mohamed Bouazizi s'immole, c'est le déclencheur de l'événement. Ensuite, nous avons découvert avec Sébastien Lepotvin (co-auteur et dramaturge) que c'est un mode de suicide récurrent : depuis dix ans de nombreuses personnes ont perdu la vie en s'immolant de désespoir. Et puis, il y a une deuxième dimension : le nombre de candidats à l'émigration a augmenté de manière spectaculaire, en lien avec l'appauvrissement du pays et la frustration politique générale. Or, ces jeunes qui tentent de fuir par tous les moyens sont appelés des "brûleurs de frontières". De nombreux Tunisiens témoignent de ce sentiment que leurs rêves disparaissent. Enfin, c'est un pays qui brûle au sens géographique du terme : les régions d'où la révolution est partie et celles qui souffrent le plus aujourd'hui de la désespérance et de la pauvreté sont des régions qui, littéralement, sont en train de s'assécher et souffrent déjà très fortement de la transformation climatique.

Comment instaurer une approche poétique d’une telle thématique ?

D'abord en assumant que cela ne sera pas un documentaire chronologique, exhaustif, sourcé, chiffré, qui va raconter la décennie 2011 – 2021 en Tunisie. Pour moi s'engager poétiquement dans un matériau politique, c'est d'abord avoir un espace de liberté qui a à voir avec la vérité du plateau, c'est notre capacité à produire des situations, des images, qui ont du sens, qui engendrent un effet d'éclaircissement du réel. Cela va beaucoup reposer sur la présence des trois acteurs. Ils vont porter trois voix singulières, traversées par les sentiments variés et parfois contradictoires qu’a connu cette décennie post-révolutionnaire, où l’ivresse, l’espoir, la colère et le désespoir s’entremêlent inextricablement. Nous allons chercher ensemble à partager l’émotion de cette expérience collective. Pour moi, poétiser c'est aussi se donner la liberté de pratiquer des sortes de prélèvements, des instantanés qui vont s'agencer au plateau, et qui seront vrais en termes d'intensité. On peut passer à côté du réel par accumulation : avec un surplus de détails on n'atteint pas forcément la quintessence ou la vérité. La poésie du spectacle va aussi être liée à deux aspects de l'écriture : un aspect rythmique et un autre, visuel. Le rythme de la dictature c'est la lenteur, l'étouffement. Celui de la révolution c'est l'éclat, l'extériorité et l'accélération. Enfin, le rythme de l'après-révolution c'est celui qui est le plus compliqué à formuler, c'est un rythme chaotique qui oscille entre le retour monotone de l'"avant" et puis des éclats de colère, d'indignation et d'espoir qui subsistent.

Lire l'entretien complet >>

Biographie

Myriam Marzouki vit à Paris et codirige la Compagnie du dernier soir avec le dramaturge Sébastien Lepotvin. Elle découvre le théâtre comme comédienne dans le cadre universitaire parallèlement à des études de philosophie à l'ENS et poursuit sa formation théâtrale à l’École du Théâtre National de Chaillot. Entre 2004 et 2010, elle crée ses premiers spectacles à partir d’un répertoire contemporain d’auteurs vivants, essentiellement issus du champ de la poésie contemporaine. En 2011, invitée par le Festival d’Avignon, elle crée Invest in democracy, une performance sur la langue de la dictature tunisienne, dans le cadre de la Session poster de Boris Charmatz. En 2013, elle met en scène Le début de quelque chose d’après le texte d’Hugues Jallon au Festival d’Avignon avec 5 comédiens professionnels et 8 comédiens amateurs. À partir de 2015 elle débute un nouveau cycle de son travail en s’engageant dans l’écriture de ses spectacles, en collaboration avec le dramaturge Sébastien Lepotvin, autour de quelques axes comme l’écriture documentée, le montage, les mythologies collectives et ses imaginaires. En 2016 elle crée Ce qui nous regarde, un spectacle de théâtre documentaire autour des perceptions du voile. En 2019, elle met en scène Que viennent les barbares : la pièce traverse librement une « histoire mondiale de la France » pour travailler sur la figure de l’« autre » dans le récit national. En 2020 elle propose un seul.e en scène à la comédienne Séphora Pondi qu’elle dirige dans S-E-U-L-E ? de Daniel Foucard. Depuis 2020 elle s’ouvre au champ de l’art lyrique en débutant une collaboration avec l’Opéra National du Rhin de Strasbourg, invitée à donner des master class pour les artistes de l'Opéra Studio. En 2022 elle co-met en scène avec Emilie Capliez Histoire(s) d'Opéra, projet opératique déambulatoire pour célébrer les 50 ans de l'Opéra du Rhin. En février 2024 elle mettra en scène The Fantasticks sur un livret de Tom Jones et une musique de Harvey Schmidt, dans le cadre de l'opéra volant de l'ONR.

Séances et tarifs

Autour du spectacle

Rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation

Générique

Mise en scène : Myriam Marzouki • Texte et dramaturgie : Sébastien Lepotvin et Myriam Marzouki • Avec : Mounira Barbouch, Helmi Dridi, Majd Mastoura • Traduction et surtitrage : Hajer Bouden • Collaboration chorégraphique : Seifeddine Manaï • Scénographie : Marie Szersnovicz • Création des images : Fakhri El Ghezal • Création vidéo et sonore : Chris Felix Gouin • Création lumière : Emmanuel Valette • Costumes : Laure Maheo

Production : MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Compagnie du dernier soir • Coproduction : Le lieu unique - centre de culture contemporaine de Nantes, Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace, L'Azimut — Antony/Châtenay-Malabry, Pôle national Cirque en Île-de-France • La Compagnie du dernier soir est conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France